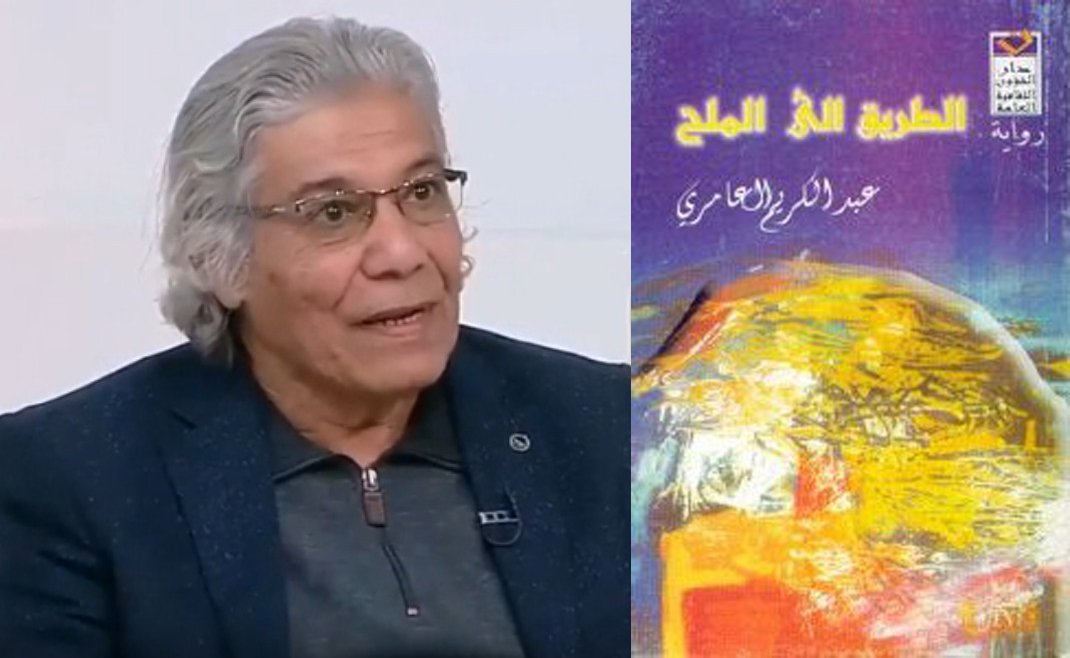

قراءة في رواية العامري الطريق إلى الملح بقلم: عبد الزهرة لازم شباري

على ندرة الإنتاج في القص الروائي عند القاص والشاعر عبدا لكريم العامري فأن المتتبع الجيد لا يفوته أن يضع يده مدركاً لاكتشاف كثير من الأسباب التي تجعله مشدوداً إلى هذا الكم القليلْ !

لكن القاريء عندما يستنفر عين الناقد وهو يقلب صفحات هذه الرواية الجميلة (( الطريق إلى الملح )) يجد بعين لا تقبل الجدل ولا الملابسة بأن النبوءة الواضحة في رواية العامري خصوصاً ، نبوءة من النوع التي تدلنا على الصور الفنية الجميلة وعلى تجربة لا بل مغامرة تتجلى فيها صورها لحظة انبعاث ما يستشعر به الروائي من إرهاصات وقت انفجار

الحدث الذي قد يكون عصياً على التفتح لدى الكثير من الأدباء!!

فقد أستطاع أن يوجه عين روايته هذه الوجهة التي يراها مناسبة إلى الحداثة في تكوينه الثقافي والاجتماعي ، وذوقه الجمالي للبيئة التي خرج للتو منها ، والتي فارقها على ما يبدو من خلجاته التي أوشكت على احتدام سيل الدموع المنهمر من عينيه !

فهو على ما أعتقد والذي يقرأ روايته يرى بوضوح أن العامري مشبع بالمناخ التراثي البعيد عن متناول الرائي لعين الشمس ، والتي إن حدق في قرصها والشعاع المندفع منها لايرى إلا دموع هي الأخرى تندفع لسد الطريق في وجهته التي يروم السفر إليها !

وهذا ما عكس على أداء القص لديه ، بتحريك لغته ومفردات عناصرها على هذا النحو الذي يلمسه القاريء .

في رائعته هذه (( الطريق إلى الملح))يختلج عنده نموذج الإنسان الصالح المحب للخير والطموح الذي يروم إليه بتوصيل

الخير لغيره ، وهو إذْ يرتاح بهذا العمل الذي يلهمه السرور والراحة كلما يأوي إلى فراشه ليلاً بعد عمل يوم مضني فيه !!

أو أكثر بعداً من هذا إذْ يرى القاص المبدع كائن عربي مشرق ومتألق أنتج بعمله هذا حضارة واسعة ونشر من بين أصابع كفيه ثقافة مرحلة كاملة ، كما تتسرب حبات القمح من بين يد الفلاح وهو ينشرها على الأرض المعدة للزراعة !

لتأوي على كنفها سيقاناً تحمل سنابل الحياة ، وهذا ما أراه ويراه غيري النموذج الأصلي الذي يحبو إليه القاص بصدق انتمائه للأرض والوطن والحرية والإنسان بمستواه الحضاري والسياسي !!

وما أختاره القاص هنا وما يريده هو العلاقة الوطيدة التي تربطه مع الأرض من جهة ، وبين العالم من جهة أخرى .

هذه الرابطة التي أمضى العامري عقوداً من حياته وخاصة عمره الذي بدءه بالكتابة الأدبية في تأسيسها وتثمينها محافظاً عليها من الانكماش والتردي ومغالاة الآخرين وهراوات القمع وقبح العالم !!

وإذا كان هذا الرأي هو حصيلة كل أديب يرى في هذه العلاقة مادة ورابطة حساسة ومهمة ، فالنشهد للعامري بهذه الخصوصية ، لأنه من اللذين أخلصوا لها بكل تعقيداتها ونتائجها ،

وهذا ما نلمسه من خلال معايشتنا له وقراءتنا لما يكتبه في قصصه ورواياته وحتى قصائده التي تدل على عمق هذه العلاقة

التي يعتبرها العكاز الذي يتحسس به الأرض قبل أن تطأ قدماه .

والقصة أو الرواية إن لم يكن كاتبها مرتبط بهذا الإحساس ومنبعث من خلجات هذا التوجع والقهر لا يمكن لها أن تقف على قدميها ، ولا يمكن أن تعطي ثمارها للقارئ المتتبع لأحداثها !!

والعامري يمتاز بنمط سير القص عنده ببحثه الدائم عن السياقات المختلفة من عين كتاب جيله القصصي وعلى وجه الدقة للاختلاف الفني والجمالي الذي يبديه الكاتب في التوغل داخل مسارات قصته المنشودة !

فهو لم يؤخذ بهم ، ولم ينزل إلى خطاب القص لديهم ، لكنه يترفع عالياً محصناً تجاربه من شوائب الآخرين !

فهو يتفنن في بناء صور النص بحيث لا يمكن للمتتبع تجاهلها أو الابتعاد عنها بفكره ، حيث تنغرس تماماً في مخيلة القاريء وتأخذه إلى حد التكلف في مسارات الحدث المرسوم ، وحيث أن الكاتب يعقلن الإحساس أو يهندس نار المخيلة بسبكه المتين في الحدث الذي يروم السفر بين خلجاته .

فهو على ما أعتقد يريد بهذا النص أن يفلت من قيد الزمن ويطل بوجهه على المستقبلْ !!

في البدء يذهب العامري بفكره الروائي المتجدد إلى الأرواح التي لا زالت تحلق في فضاء مدينة الفاو وأرضها التي كانت مسرحاً للقتال يوم ذاك فهو لا يزال محلقاً بروحه وأحاسيسه وكأنه يعيش معهم وهم يعانون أللألم والموت ، حيث يبث آلامه وإهداء روايته هذه إلى تلك الأرواح التي يراها عائمة في فضاء مدينته التي تركزت بكل آلامها ومآسيها وتشرد أهلها من مآسي الحرب ، الحرب التي طالت كل شيء والتي لم يسلم من كيدها أحد حتى طالت النخيل الشامخة بقاماتها فقطعت رؤوسها وتركتها أعمدة لا روح فيها ، فهي كالأشباح التي فارقتها الحياة وسكنت أرواحها الشياطين وهي واقفة تستسلم للسكون المخيف الذي خلفه المكان عليها!!

والدرب الذي سلكه العامري في طريقه إلى الملح على ما يبدو كان طريقاً يحمل آثار الطفولة والحياة السعيدة والقاسية في آن واحد ، كان يعيشها وقومه في منطقته حوز الجبيلة مع صديق العمر الذي عاصره جل حياته وهو أحمد الصالح ، الذي أفحمت الرواية نفسها بالتحدث عنه وعن أعماله الشيطانية التي يقوم بها ، حتى خيل للجميع أن يسمونه (( الجني ))

أعماله هذه التي تسيء البعض وتضحك البعض الآخر ، أحمد الصالح هذا على ما يبدو منقطع الأهل والعشيرة حيث تربى منذ طفولته في هذه القرية التي أحبته وعطفت عليه ، حتى أصبحت هذه المدينة تعيش معه في كل جوانحه ، وكل تفكيره ،

فهو يتيقن تماماً لو أن ملك الموت داهمه في مكان غيرها سيطلب منه أن يقبض روحه في مدينة الفاو الحبيبة على قلبه ، وهكذا عاش هذا الجني مع مدينته التي أحبته هي الأخرى وقومها ، ويخيل لقاريء هذه الرواية الجميلة التي يتحدث بها العامري عن صاحبه أحمد الصالح والذي سار أسمه سير الحروف وهي تصف أعماله وأفعاله ومرضه وغيبته وتعلمه الأشياء وهو في دكان الحداد ، وانصياع الحديد لأرادته وعلمه ، حتى خيل للكاتب كما يقول … يوم ذاك سألته عن الأشكال التي يصنعها من قطع الصابون والتماثيل التي تتراءى لي وهو يضعها أمامه على رف له .

كيف لك أن تقوم بهذه الأعمال يا أخي ؟

فرد علي بقوله البديهي (( ليس هناك مستحيل أمام الإنسان كل أمريء بداخله قوى إذا ما أستنطقها سيكون العالم طوع يديه !!) )

وهكذا يستمر العامري بإقحام ذاكرته والتحدث عن صاحبه وما يمر به من أحداث وقصص حتى إلتحاقه بالخدمة العسكرية وترفعه فيها ثم اختفاءه عنه وابتعاده لأيام وشهور وهو الذي لا يفارقه أبداً , حتى بدت الحرب وتناثر أهل مدينته بالهجرة إلى مدن أخرى وإلى مناطق أخرى بعيدة عن مرمى المدفعية والقتال وهم يذرفون الدموع وكأنهم يودعون أفئدة لا زالت مرتبطة بغطاء المدينة ، تاركين الشيخ عارف وهو أحد كبار المدينة الذي أبى ألا أن يغادر منزله ومدينته التي تربى فيها وأكل من لحمها وشرب من دمها ، متفائلاً بانتهاء الحرب ورجوع الأمور إلى وضعها الأول ، ولكنه بدء يعد الأسبوع الأول فالثاني والثالث والرابع ولكن دون جدوى !

حيث بدأت نبوءته تخفت ويتراءى له اليأس ويضعف جسمه ، يتمتم بكلمات يعقلنها الكاتب في روايته وهو يقول (( كم هي قاسية الحرب لا توقر كبيراً ولا تعطف على صغير ))

وهكذا وفي أحد وحدات الميدان الطبية يلفظ شيخ عارف بقايا أنفاسه وعيناه مفتوحتان وكأنهما تودعان المدينة التي أحبها ،

لكن العامري كان يراه في كل ليلة يأتي على حصانه الأبيض وهو يدور في الأزقة القديمة ، ثم يعود مع أول خيط للفجر إلى قبره ليرقد بسلام !!

وبموته تفرق ما تبقى من العوائل تاركين منازلهم إلى أماكن أخرى وكأن موته تأشيرة الرحيل إلى الديار البعيدة !

وظل العامري يؤطر حروفه بوقائع مميزة وحوادث ذات طابع لمسها كل أبناء شعبه في العراق على طول خط الحرب المفتعلة ، لأنهاك قوى الشعبين المسلمين !

وهو لا يزال يبحث عن صاحبه الذي أحبه وأفنى عمره بحفظ ذكرياته في صندوقه الحديدي ، يتلو آيات الحب الدفين على الأصوات المنطلقة من كل مكان ، حتى أرتطم سمعه ذات يوم بنداء أحد الأمهات وهي تنادي ولدها الصغير باسم أحمد الصالح !!!!